Oleh: Ir. Drs. Abdullah, MT.

ANCAMAN GEMPABUMI

Dalam konteks kebencanaan, ancaman (threat) = bahaya (hazard) = potensi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 (13) disebutkan “ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.” Terdapat beberapa jenis ancaman bencana alam di Indonesia, yang dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni “ancaman bencana geologi” dan “ancaman bencana hidro-meteorologi”.

Dalam Abdullah (2017) disebutkan 5 jenis gempabumi (earthquake), yakni:

- Gempabumi tektonik, disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Efek getarannya dapat bersifat lokal, regional dan global atau jauh, tergantung besarnya magnitudo gempa atau besarnya energi yang dilepaskan oleh sumber gempa.

- Gempabumi vulkanik, disebabkan oleh meletusnya gunungapi. Proses letusannya dan material yang dimuntahkan yang jatuh ke bumi menimbulkan getaran, tetapi bersifat lokal sehingga efek getarannya tidak berdampak luas. Adapun yang berbahaya dari letusan gunungapi adalah bahaya langsungnya berupa awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan gas beracun serta bahaya tidak langsungnya berupa lahar dan tsunami untuk gunungapi di tengah laut.

- Gempabumi longsoran (runtuhan), disebabkan oleh longsoran tanah dan runtuhan goa-goa di dalam tanah, baik goa alam maupun goa penambangan. Getarannya bersifat sangat lokal sehingga efeknya tidak berdampak luas.

- Gempabumi meteor, disebabkan oleh meteor yang jatuh di permukaan bumi dan menimbulkan getaran, tetapi getarannya bersifat lokal.

- Gempabumi buatan (gempa artifisial), disebut demikian karena adanya keterlibatan manusia. Percobaan-percobaan senjata balistik serta pemboman tentara sekutu di Nagasaki dan Hirosima Jepang pada 1945, dan menimbulkan getaran di permukaan bumi, dikelompokkan sebagai gempa buatan.

Butir 1, 2 dan 3 merupakan gempabumi geologis sedangkan butir 4 dan 5 merupakan gempabumi non-geologis. Gempabumi tektonik termasuk ancaman bencana geologi yang sudah berulangkali memicu terjadinya bencana alam dan menimbulkan dampak buruk yang besar.

GEMPABUMI TEKTONIK

Gempabumi adalah rambatan gelombang seismik pada lapisan kerak bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah atau di permukaan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, longsor, meteor jatuh, atau aktivitas manusia (Abdullah, 2025). Adapun gempabumi tektonik adalah rambatan gelombang seismik pada lapisan kerak bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba di zona divergen, zona konvergen, atau zona patahan yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng-lempeng tektonik (Abdullah, 2025).

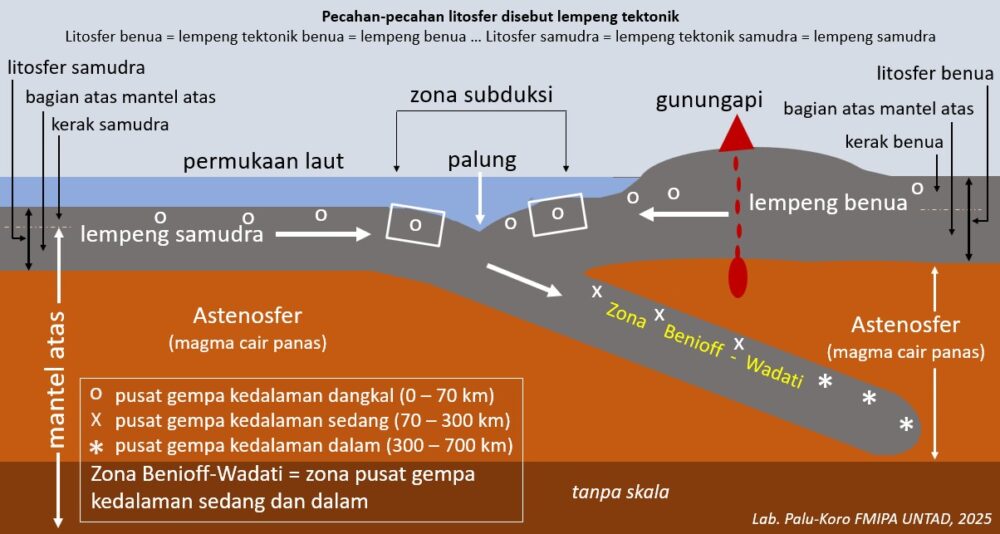

Litosfer (lithosphere) tersusun dari “kerak bumi” (crust) yang padat (di bagian atas) dan “bagian atas mantel atas” yang juga padat (di bagian bawah). Kerak bumi sendiri terbagi atas “kerak benua” (tebal 30 – 70 km, massa jenis 2.700 kg/m3) yang membentuk daratan dan “kerak samudra” (tebal 5 – 11 km, massa jenis 3.000 kg/m3) yang membentuk dasar samudra atau dasar laut; Pecahan-pecahan litosfer disebut lempeng tektonik. Dengan demikian:

- Lempeng benua atau litosfer benua, berarti lempeng tektonik benua, tersusun dari kerak benua dan bagian atas mantel atas.

- Lempeng samudra atau litosfer samudra, berarti lempeng tektonik samudra, tersusun dari kerak samudra dan bagian atas mantel atas.

Aktivitas lempeng-lempeng tektonik memicu terjadinya gempabumi tektonik pada batas lempeng-lempeng tersebut. Ada 3 macam batas lempeng tektonik yang sekaligus menunjukkan 3 macam sumber atau pusat gempabumi tektonik, yakni:

- Batas divergen atau zona divergen. Pada zona ini, 2 lempeng saling menjauh. Zona divergen selalu menghasilkan gempa bermagnitudo kecil dengan kedalaman hiposenter (sumber gempa) yang dangkal.

- Batas konvergen atau zona konvergen atau zona subduksi. Pada zona ini, 2 lempeng saling bertemu atau “bertumbukan”, dimana salah satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Zona konvergen bisa menghasilkan gempa besar yang lebih dari 8 magnitudo dengan kedalaman hiposenter yang bisa dangkal, sedang ataupun dalam.

- Batas netral atau zona patahan transform (transform fault). Pada zona ini, 2 lempeng saling berpapasan. Zona patahan, umumnya menghasilkan gempa kurang dari 8 magnitudo dengan kedalaman hiposenter yang dangkal.

Patahan atau sesar adalah retakan pada lapisan kerak bumi, baik pada lempeng benua maupun pada lempeng samudra, yang mengalami pergeseran relatif antara 2 blok kerak bumi yang “terpisah” oleh retakan. Pergeserannya bisa secara horizontal dan bisa secara vertikal, atau kombinasi dari keduanya. Pergeserannya disebut garis sesar bila digambarkan dalam bentuk 2 dimensi dan disebut bidang sesar bila digambarkan dalam bentuk 3 dimensi.

TSUNAMI

Tsunami adalah rangkaian gelombang yang disebabkan oleh berubahnya bentuk dasar wilayah perairan secara cepat – baik oleh sesar vertikal, longsor tebing terjal di dasar perairan, atau longsor tebing terjal dekat pantai yang materialnya jatuh ke dasar perairan, sehingga massa air yang ada di atasnya terganggu, atau meteor yang jatuh di permukaan perairan – yang kemudian membentuk rangkaian gelombang yang menjalar ke segala arah (Abdullah, 2025).

Selain meteor yang disebutkan di atas, pembangkit tsunami bisa dibagi dalam 3 jenis mekanisme, yakni:

- Pergeseran sesar vertikal di dasar laut, baik sesar normal, sesar balik (reverse fault), sesar dorong (thrust fault) atau sesar miring (oblique fault) yang merupakan kombinasi pergeseran horizontal dan vertikal. Dalam kasus ini, pergeseran vertikal tersebut, selain menimbulkan gempabumi juga menimbulkan tsunami. Pergeseran vertikal secara cepat menyebabkan dasar perairan menjadi tidak rata secara cepat. Akibatnya, massa air yang ada di atasnya terganggu dan kemudian terbentuk gelombang tsunami yang menjalar ke segala arah.

- Longsor tebing terjal di dasar perairan. Ketika terjadi gempabumi, tebing terjal di dasar perairan bisa longsor dan memicu tsunami. Dalam hal ini, massa longsoran tersebut menggganggu massa air secara cepat dan kemudian terbentuk gelombang tsunami yang menjalar ke segala arah.

- Longsor tebing terjal dekat pantai. Ketika terjadi gempabumi, tebing terjal dekat pantai bisa longsor. Bila longsoran tersebut jatuh ke perairan maka bisa memicu tsunami. Dalam hal ini, massa longsoran tersebut menggganggu massa air secara cepat dan kemudian terbentuk gelombang tsunami yang menjalar ke segala arah.

Selama ini, sebagian besar tsunami yang terjadi sesuai dengan mekanisme butir 1 di atas. Mekanisme butir 2, terjadi di beberapa titik tsunami di Teluk Palu pada 28 Septermber 2018. Mekanisme butir 3 memicu megatsunami Teluk Lituya Alaska pada 09 Juli 1958 dan juga biasa terjadi pada lereng gunungapi di tengah laut.

Seringkali terjadi gempa besar yang episenternya di tengah laut tetapi tidak terjadi tsunami. Hal ini berarti bahwa gempa tersebut dibangkitkan oleh pergeseran sesar secara horizontal. Dalam kejadian ini, bentuk permukaan dasar laut tidak berubah secara vertikal sehingga tidak terjadi gangguan terhadap massa air yang ada di atasnya dan karenanya tidak terbentuk gelombang tsunami. Kalaupun terjadi tsunami, maka tsunami tersebut diakibatkan oleh longsor tebing terjal di dasar laut atau oleh longsor tebing terjal dekat pantai. Dalam kejadian ini, longsor pemicu tsunami tersebut diakibatkan getaran gempa besar tersebut.

Selain itu, juga biasa terjadi episenter gempa di darat tetapi terjadi tsunami. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Contohnya, gempa Alaska pada 09 Juli 1958, episenternya di darat tetapi terjadi tsunami di Teluk Lituya yang dipicu longsor tebing di sekitar teluk. Contoh lainnya, gempa PADAGIMO Sulawesi Tengah pada 28 September 2018, episenternya di darat tetapi terjadi tsunami di Teluk Palu yang dipicu oleh longsor di dasar teluk. Dalam kejadian ini, longsor tersebut juga diakibatkan oleh getaran gempa yang episenternya di darat.

Dengan demikian, tidak selamanya pusat atau sumber tsunami sama dengan episenter gempa pemicu tsunami tersebut. Bisa saja sumber tsunami jauh dari episenter gempa di tengah laut. Dan, tsunami di laut bisa saja dipicu oleh gempa yang episenternya di darat

MEKANISME GEMPABUMI MEGATHRUST

“Mega” berasal dari bahasa Yunani μέγας, yang berarti “besar”. Dalam hal ini, gempabumi megathrust bermakna gempabumi besar sampai sangat besar. Hanya zona subduksi yang bisa menghasilkan gempa besar sampai sangat besar, khususnya yang magnitudonya lebih dari 8. Atas dasar ini zona subduksi biasa juga disebut zona megathrust. Zona subduksi adalah salah satu sumber atau pusat gempa tektonik. Karenanya, gempa megathrust termasuk gempabumi tektonik.

Gambar 1 memperlihatkan 2 lempeng saling bertemu di zone subduksi, dalam hal ini lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Seperti disebutkan di atas bahwa retakan kerak bumi, bisa terjadi pada lempeng benua maupun pada lempeng samudra dan jika retakan tersebut disertai pergeseran maka terbentuk sesar.

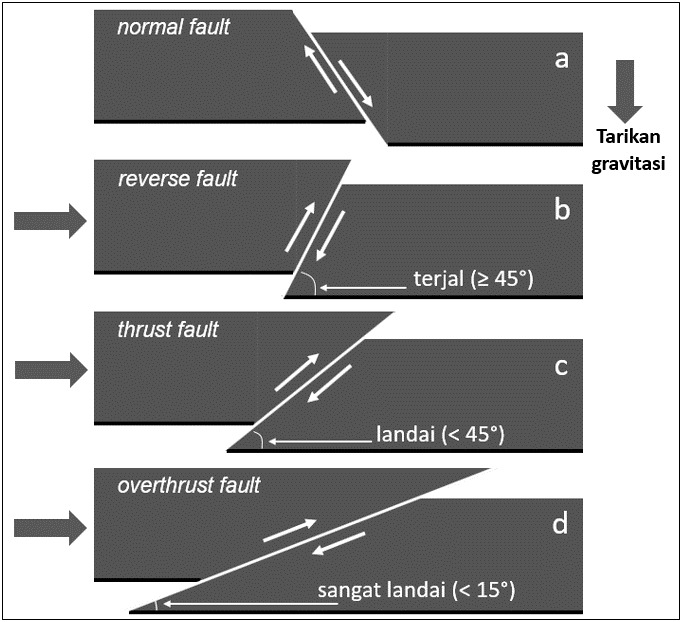

Lempeng samudra dan lempeng benua, pada Gambar 1, bergerak sesuai tanda panah. Selama bergerak, lempeng tersebut bisa saja mengalami retakan secara vertikal. Misalkan, lokasi retakan berada pada blok batuan yang diberi tanda kotak putih, pada lempeng samudra. Bentuk sesar vertikal yang terbentuk, ada 4 kemungkinan, yakni:

Gambar 1 Pada zone subduksi, lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua

- Jika selama lempeng bergerak, tarikan oleh bagian lempeng yang sedang menumjam lebih dominan maka akan terjadi regangan pada blok batuan dalam kotak putih. Andaikan blok batuan retak dan terjadi pergeseran, akan terbentuk sesar normal (normal fault), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2a.

- Jika selama lempeng bergerak, tekanan dari belakang lempeng “lebih dominan” maka akan terjadi kompressi pada blok batuan dalam kotak putih. Andaikan blok batuan retak dan terjadi pergeseran, akan terbentuk sesar naik (reverse fault). Kemiringan garis sesarnya terbilang terjal, yakni sama dengan 45o atau lebih. Bentuk sesarnya ditunjukkan pada Gambar 2b.

- Jika selama lempeng bergerak, tekanan dari belakang lempeng “lebih dominan dan lebih kuat” maka akan terjadi kompressi pada blok batuan dalam kotak putih. Andaikan blok batuan retak dan terjadi pergeseran, akan terbentuk sesar dorong (thrust fault). Kemiringan garis sesarnya terbilang landai, yakni kurang dari 45o. Bentuk sesarnya ditunjukkan pada Gambar 2c.

- Jika selama lempeng bergerak, tekanan dari belakang lempeng “lebih dominan dan sangat kuat” maka akan terjadi kompressi pada blok batuan dalam kotak putih. Andaikan blok batuan retak dan terjadi pergeseran, akan terbentuk sesar dorong (thrust fault) yang kemiringan sesarnya sangat landai, yakni kurang dari 15o. Sesar dorong yang terbentuk disebut overthrust fault. Dalam kejadian ini, jarak pergeseran antar blok batuan akan sangat besar. Bentuk sesarnya ditunjukkan pada Gambar 2d.

Gambar 2 Beberapa bentuk sesar vertikal yang memungkinkan terbentuk pada lempeng samudra di zone subduksi

Dari ke-4 kemungkinan di atas, kemungkinan keempat, lihat Gambar 2d, yang paling memugkinkan menimbulkan gempabumi sangat besar dan sekaligus gelombang tsunami yang tinggi, karena:

- bidang sesarnya atau bidang pergeseran antara 2 blok batuan paling luas, yang memungkinkan melepaskan energi paling besar, yakni energi gempabumi yang dinyatakan dalam magnitudo.

- Jarak antara puncak “blok batuan yang terdorong” dengan puncak “blok batuan yang diam” sangat besar, sehingga paling besar gangguannya terhadap massa air yang ada di atasnya

Selanjutnya, perhatikan blok batuan dalam kotak putih pada lempeng benua. Dalam kasus ini, tidak ada regangan yang memungkinkan terjadinya sesar normal karena ujung lempeng benua tertahan oleh lempeng samudra. Sehingga, sesar yang memungkinkan terjadi adalah sesar akibat kompressi saja, yakni sesar naik, baik dalam bentuk reverse fault (seperti Gambar 2b), thrust fault (seperti Gambar 2c), ataupun overthrust fault (seperti Gambar 2d).

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa gempabumi megathrust, yang pasti disertai gelombang tsunami yang tinggi, dipicu oleh pergeseran overthrust fault. Mekanismenya ditunjukkan pada Gambar 2d. Mekanisme ini bisa terjadi baik pada lempeng samudra maupun pada lempeng benua, di zona subduksi.

Adapun durasi getaran gempabumi, kemungkinan besar terkait dengan panjang retakan kerak bumi secara lateral, baik di dasar laut/samudra maupun di darat, yang memicu terjadinya gempa tersebut. Misalnya, panjang retakan di dasar samudra yang memicu gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 adalah 1.300 km, durasi gempanya sekitar 10 menit. Panjang retakan Sesar Palu-Koro di darat yang memicu gempa di PADAGIMO Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 adalah 156 km, durasi gempanya sekitar 1 menit. Besar atau kecilnya dampak buruk yang ditimbulkan oleh suatu gempabumi juga terkait dengan durasi gempabumi, makin lama durasinya, makin besar dampak buruk yang ditimbulkan.

SEBARAN ANCAMAN GEMPABUMI MEGATHRUST

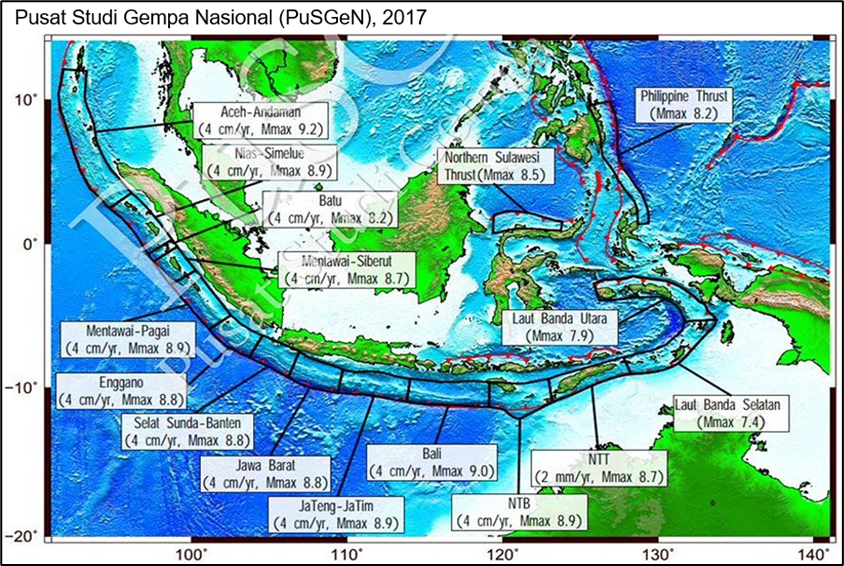

Dr. Daryono, yang terlibat dalam Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN), menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 16 titik gempa megathrust, yaitu: Aceh-Andaman, Nias-Simeulue, Kepulauan Batu, Mentawai-Siberut, Mentawai-Pagai, Enggano, Selat Sunda-Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah-Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi atau Laut Sulawesi dan Lempeng Laut Filipina (Michael Hangga Wismabrata dan Yunanto Wiji Utomo, 2018).

Sebaran ke-16 lokasi ancaman gempa megathrust tersebut telah dipetakan oleh PuSGen pada 2017. Replikasi peta tersebut ditunjukkan dalam Gambar 3.

Gambar 3 Sebaran ancaman gempabumi megathrust di Indonesia dengan potensi maksimal magnitudo masing-masing (Sumber gambar: Vina Fadhrotul Mukaromah, 2020)

Dr. Daryono menyebutkan bahwa selain ancaman gempa besar yang diakibatkan oleh sumber gempa megathrust, masyarakat juga perlu mewaspadai sumber gempa sesar aktif. Pasalnya, sesar aktif bersumber di daratan dan berdekatan dengan kawasan tempat tinggal masyarakat, Berdasarkan frekuensi kejadian gempa merusak, sesar aktif sebenarnya lebih sering terjadi, dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa, dibandingkan megathrust. Gempa megathrust sebenarnya jarang terjadi. Hanya saja sumber gempa megathrust mampu membangkitkan gempa dahsyat dengan magnitudo mencapai 8 atau bahkan 9. Sementara sumber gempa sesar aktif, rata-rata hanya mampu memicu gempa paling tinggi dengan magnitudo 7,5 (umumnya sesar aktif hanya membangkitkan gempa bermagnitudo kurang dari 8, pen). Perbedaan lainnya, gempa sesar aktif lebih sering terjadi dan episenternya di daratan, dekat perkotaan, dan bahkan tempat tinggal warga. Gempa megathrust, episenternya di laut sehingga dapat memicu tsunami (Gloria Setyvani Outri, 2021).

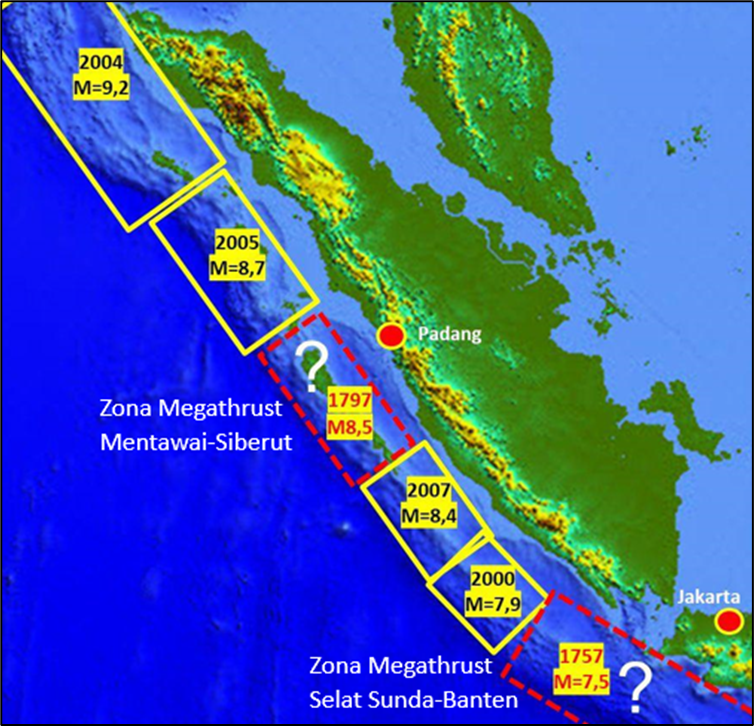

SEISMIC GAP MENTAWAI DAN SELAT SUNDA

Mentawai, maksudnya adalah Zona Megathrust Mentawai-Siberut dan Selat Sunda, maksudnya adalah Zona Megathrust Selat Sunda-Banten. Adapun seismic gap (celah seismik) adalah zona seismik aktif yang dalam kurun waktu lama tidak pernah lagi menimbulkan gempabumi besar. Atau, seismic gap merupakan segmen patahan aktif di zona subduksi yang sudah lama tidak menimbulkan gempabumi besar.

Gambar 4 Seismic gap zona Mentawai-Siberut dan zona Selat Sunda-Banten, lihat kotak garis putus-putus warna merah (Sumber gambar: Daryono Bmkg, 2024)

Dari Gambar 4 diketahui bahwa seismic gap untuk kedua zona tersebut, dihitung dari tahun 2025, adalah:

- Gempabumi terakhir pada zona Mentawai-Siberut adalah tahun 1797. Jadi, usia seismic gap-nya = (2025 – 1797) tahun = 228 tahun. Berarti, dalam kurun waktu 228 tahun terakhir, tidak pernah terjadi gempabumi besar di zona tersebut.

- Gempabumi terakhir pada zona Selat Sunda-Banten adalah tahun 1757. Jadi, usia sismic gap-nya = (2025 – 1757) tahun = 268 tahun. Berarti, dalam kurun waktu 268 tahun terakhir, tidak pernah terjadi gempabumi besar di zona tersebut.

Fenomena gempabumi termasuk fenomena alam yang selalu berulang kejadiannya pada zona yang sama. Karena itu, makin besar usia seismic gap suatu zona megathrust, makin penting diwaspadai. Hal ini disebabkan oleh energi yang sudah lama terakumulasi di zone tersebut, sewaktu-waktu lepas dalam bentuk gempabumi besar atau gempabumi sangat besar.

Dr. Daryono (Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG), menyebutkan bahwa (Daryono, 2024):

- Pembahasan mengenai potensi gempa di Zona Megathrust Selat Sunda dan Mentawai-Siberut bukanlah hal baru, melainkan sudah lama, bahkan sebelum terjadi Gempa dan Tsunami Aceh 2004. Munculnya kembali pembahasan kedua zona megathrust tersebut, bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar, melainkan hanya mengingatkan kembali keberadaan Zona Megathrust Selat Sunda-Banten dan Zona Megathrust Mentawai-Siberut sebagai zona kekosongan gempa besar yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap kedua zona tersebut harus diwaspadai, karena salah satunya atau keduanya, sewaktu-waktu dapat melepaskan energi gempa signifikan.

- Pembahasan potensi gempa di kedua zona tersebut, tidak ada kaitannya secara langsung dengan kejadian gempa kuat M7,1 pada 08 Agustus 2024 yang berpusat di Tunjaman Nankai dan memicu tsunami kecil, yang mengguncang Prefektur Miyazaki Jepang, Tetapi, kejadian tersebut merupakan momen yang tepat untuk mengingatkan tentang potensi gempa besar di kedua zona megathrust tersebut. Gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1946 (usia seismic gap 78 tahun), sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757 (usia seismic gap 267 tahun) dan gempa besar terakhir di Mentawai-Siberut terjadi pada 1797 (usia seismic gap 227 tahun). Artinya, seismic gap kedua zona tersebut periodisitasnya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan seismic gap Nankai, sehingga jauh lebih serius dalam menyiapkan upaya-upaya mitigasinya.

- Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut “tinggal menunggu waktu”, hal ini dikarenakan kedua zona tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Dikatakan “tinggal menunggu waktu” karena semua zona-zona di sekitarnya sudah melepaskan gempa besar, sementara kedua zona tersebut, hingga saat ini belum melepaskan.

PENUTUP

Gempabumi selalu terjadi secara tiba-tiba dan dengan tiba-tiba pula bangunan roboh dan korban manusia berjatuhan, Hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat dapat memprediksi terjadinya gempabumi: ”kapan, dimana, dan berapa magnitudonya?”.

Ancaman gempabumi megathrust yang selalu disertai tsunami sangat menakutkan karena jika terjadi pasti akan menimbulkan dampak buruk yang besar sebagaimana yang ditimbulkan oleh gempa dan tsunami Aceh 2004, yang gempanya tergolong gempabumi megathrust. Namun demikian, jangan sampai lengah dengan ancaman gempabumi yang dipicu oleh sesar, yang justru lebih sering terjadi, dan lokasinya kebanyakan di darat, termasuk di kawasan permukiman. Artinya, ancaman gempabumi megathrust di laut dan ancaman gempabumi yang dipicu oleh sesar di darat, keduanya sama-sama harus diwaspadai.

Untuk itu, perlu segera dilakukan tindakan mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana (PRB) di wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terdampak “bencana gempabumi” dan/atau terdampak “bencana gempabumi dan tsunami”. Beberapa tindakan PRB yang perlu dilakukan, yakni: Pencegahan, berupa penataan wilayah dan permukiman yang berbasis mitigasi bencana; Mitigasi struktural, berupa penguatan hunian warga dan infrastruktur; Mitigasi kultural, berupa peningkatan kesadaran dan kemampuan warga dalam menghadapi bencana; Kesiapsiagaan, berupa pemasangan rambu-rambu bencana, menyusun dokumen rencana kontinjensi gempabumi dan tsunami, melakukan simulasi, dan lain-lain; dan Peringatan dini, dengan memasang sistem peringatan dini, baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun yang dibangun oleh warga setempat yang sistemnya disusun berdasarkan kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2017, Tsunami Teluk Palu dan Sesar Palu-Koro, publishing tadulako, Palu.

Abdullah, 2025, Geologi Bencana (Bahan Ajar), Prodi Teknik Geofisika, Jurusan Fisika dan Matematika FMIPA UNTAD, Palu.

Daryono, 2024, Tentang Gempa di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut yang “Tinggal Menunggu Waktu”, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 19 Agustus 2024, https://www.bmkg.go.id/berita/utama/tentang-gempa-di-selat-sunda-dan-mentawai-siberut-yang-tinggal-menunggu-waktu (Diakses 06 Mei 2025)

Daryono Bmkg, 2024, Seismic Gap Selat Sunda dan Mentawai-Siberut, Facebook diposting 15 Agustus 2024, https://www.facebook.com/daryonobmkg/posts/pfbid0A9Lm1uby64EXaZrywFjTYFj3tVcDp3cUUU7pfHp8XYipwbMx1SkYE4VZtWRaECUxl (Diakses 15 Agustus 2024)

Gloria Setyvani Outri, 2021, Mengenal Potensi Gempa Megathrust dan Tsunami di Indonesia, Kompas.com (05 Maret 2021), https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/05/170200123/mengenal-potensi-gempa-megathrust-dan-tsunami-di-indonesia (Diakses 15 April 2025)

Michael Hangga Wismabrata dan Yunanto Wiji Utomo, 2018, Katanya Bisa Memicu Tsunami Besar, Apa Sebenarnya Megathrust? Kompas.com (09 April 2018),

https://sains.kompas.com/read/2018/04/09/113350623/katanya-bisa-memicu-tsunami-besar-apa-sebenarnya-megathrust (Diakses 14 April 2025)

Vina Fadhrotul Mukaromah, 2020, Penjelasan soal Potensi Gempa Megathrust dan Perlunya Mengakhiri Kepanikan …, KOMPAS.com, 27 September 2020, https://amp.kompas.com/tren/read/2020/09/27/143500065/penjelasan-soal-potensi-gempa-megathrust-dan-perlunya-mengakhiri-kepanikan- (Diakses 17 Mei 2025)

(Penulis adalah Dosen Prodi Teknik Geofisika dan Kepala Laboratorium Palu-Koro, Jurusan Fisika dan Matematika Fakultas MIPA Universitas Tadulako, Palu)